মহাভারতের ইতিহাস সম্পর্কে দৃষ্টিপাত (Incomplete; in progression)

সূচীপত্র:-

১. ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের ক্রোনোলজি

২. প্রাচীন ইতিহাসের কিছু সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টিপাত।

৩. ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রামাণিক সোর্স

৪. মহাভারতের বংশাবলি

২. বিভিন্ন পৌরাণিক গ্ৰন্থে মহাভারতের চরিত্রদের বংশাবলি উল্লেখ

৩. বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে মহাভারতের চরিত্রের নাম উল্লেখ ও ঘটনার বর্ণনা

৪. পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ ও নানা ইতিহাসবিদদের মতামত

৫. মহাভারতের বিকাশবাদ সম্পর্কে দৃষ্টিপাত

৬. লৌকিক বনাম অলৌকিক প্রসঙ্গ

৭. ভারতীয়দের পারম্পরিক বিচার মহাভারত সম্পর্কে

৮. মহাভারতের ঐতিহাসিক কিছু উল্লেখ সম্পর্কে দৃষ্টিপাত

৯. উপসংহার

মহাভারতের ভূমিকা ভারতবর্ষের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্মের উপর কতটা সেটা আলাদা করে বলার কিছু নেই। হিন্দুদের দুটি বৃহৎ মহাকাব্য রয়েছে যার মধ্যে একটি রামায়ণ ও আরেকটি মহাভারত। পারম্পরিক ভারতের ইতিহাসে এই দুটিকে "ইতিহাস" বলা হয়েছে। তবে সেই "ইতিহাস" বলতে যে আজকের দিনের history বলতে যা বুঝি সম্ভবত তা নয়। চানক্য নিজের অর্থশাস্ত্রে বলেছেন:- ইতিহাস মানে যেটা এই বিষয়ের উপর আধারিত– পুরাণ, ঐতিহাসিক ঘটনা, উদাহরণ ,গল্প, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র। (অর্থশাস্ত্র ১.৫)

পারম্পরিকভাবে আমরা শুনে এসেছি মহাভারত বেদ ব্যাস রচনা করেছিলেন দ্বাপর যুগে। যদিও বর্তমান অধিকাংশ ইতিহাসবিদরা এই গল্পে বিশ্বাস করে না যে মহাভারত কোনো এক নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা রচিত গ্ৰন্থ। তার কারণ মহাভারত প্রায় ১ লক্ষ্য শ্লোকের একটি বৃহৎ গ্ৰন্থ, যা তাদের অনুযায়ী কোনো একজন ব্যক্তির দ্বারা রচনা করা প্রায় অসম্ভব। তাদের ধারণা বেদ ব্যাস কোনো ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। মহাভারত খুঁটিয়ে দেখে বহু ইতিহাসবিদদের মনে হয়েছে এটা বহু যুগ ধরে রচনা হয়েছে ও বিবর্তন হতে থেকেছে। অনেক ইতিহাসবিদরাই অনুমান করে যে মহাভারত যেই ঘটনা বা সমাজের বর্ননা করছে তা হয়তো প্রায় ৮০০-৭০০ খ্রিষ্টপূর্বের সময়কালীন ভারতবর্ষ হবে। আবার অনেক এটিকে আরও পিছিয়ে নিয়ে যায় ১২০০-১৯০০ খ্রিষ্টপূর্বের দিকে। তবে মহাকাব্য টি পাকাপাকি ভাবে রচনাকাল বেশ কিছু ইতিহাসবিদদের মতে সম্ভবত ৪০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে প্রায় -২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে হবে। অর্থাৎ প্রায় ৬০০ বছর ধরে মহাভারত রচনা হয়েছে।

পারম্পরিক বিচার আবার ভিন্ন তারা মনে করে বেদ ব্যাস কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। বহু শাস্ত্র অনুযায়ী স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুই বেদ ব্যাসের রূপ নিয়ে মহাভারত রচনা করেছিলেন আর সেটা লিখেছেন ভগবান গনেশ। তাই সেটা একবারে লেখা তাদের কাছে কোনো অস্বাভাবিক ব্যপার না।

আর তার সাথে তারা মনে করেন মহাভারতের ঘটনা দ্বাপর যুগের একদম শেষের দিকের অর্থাৎ আজকের থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগেকার ঘটনা।

তবে আজকের আলোচনা সম্পূর্ণ মহাভারতের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের উপর থাকবে, কোনো ভক্তি বা বিশ্বাসের উপর থাকবে না। নানা ইতিহাসবিদদের মহাভারত সম্পর্কে তাদের মতামত দেখবো এবং বেশ কিছু অজানা তথ্য নিয়ে আলোচনা করবো।

১. ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের ক্রোনোলজি :-

মহাভারতের ইতিহাসে যাওয়ার আগে আমাদেরকে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে কিছু অবধরনা রাখতে হবে। Pre-history, Ancient History(Bronze age+Iron age+classical Indian), Mediaeval period, modern period, এরকম ভাবে ইতিহাসকে ইতিহাসবিদরা ভাগ করে থাকে। মানুষের সভ্যতায় লেখালেখি আসার আগে অ-লিপিবদ্ধ ইতিহাসের যুগকে prehistoric period(প্রাগ-ঐতিহাসিক) বলে গণ্য করা হয়। তারপরে আসে সেই যূগ যখন থেকে মানুষ লিখতে শেখে, লিপি আবিষ্কার হয়। তার আগে প্রধানত কিছু symbols, token দিয়েই কাজ চলতো, আর মৌখিক পরম্পরায় জোর দেওয়া হতো। অতীতের যেই সময় থেকে মানুষ আস্তে আস্তে লিখতে সিখলো, লিপির আবিষ্কার হতে থাকলো।সেই সময় থেকে ঐতিহাসিক যূগ আরম্ভ হয় বলে ধরা হয়। মানুষ ভাষার প্রয়গ লিপি আবিষ্কারের বহু পূর্বের থেকেই করে আসছে। এতে একটি জিনিষ স্পষ্ট মানব সভ্যতার অধিকাংশ ইতিহাসই নথিভুক্ত নয়। আর পরে যেই টুকুও পাই তার অধিকাংশ তত্কালীন সমাজের শিক্ষিত লিখতে, পড়তে জানা সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

প্রথম কোথায় লিপি আবিষ্কার হয় তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশ্বের চারটে সভ্যতাকে সবচেয়ে প্রাচীন বলে ধরা হয় তারা হলো ভারত, মেসোপটেমিয়া, মিশরের সভ্যতা, চীন(যদিও প্রথম তিনটির থেকে একটু পরে) আর মিনিওন ওফ ক্রিটের সভ্যতা।

২. প্রাচীন ইতিহাসের কিছু সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টিপাত:-

মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন লিপি Cuneiform script যা আনুমানিকভাবে ধরা হয় 3400 BCE-তে(আজ থেকে প্রায় ৫৪০০ বছর পূর্বে), তারপর মিশরে লিপির আবিষ্কার ধরা হয় 3100 BCE(৫১০০বছর) ও তারপর অনুমান করা হতো যে ভারতে লিপির আবিষ্কার আনুমানিক 2600BCE(৪৬০০ বছর) পূর্বে , যেটা Indus script বলা হয়। তবে বর্তমানে পাওয়া নতুন প্রমানে তারিখ আরও পিছিয়ে যায় 3500BCE(৫৫০০ বছর) পূর্বে।

তবে সমস্যা হচ্ছে বাকি সভ্যতা গুলোর মতো ভারতে সিন্ধু লিপি। এখনো বহু চেষ্টার পরেও এর অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাই হরপ্পা সভ্যতায় কে থাকতো তাদের নাম কি, কি করতো, কোন ভাষায় কথা বলতো আজও বিবাদিত। তাই ভারতের সব চেয়ে পুরোনো লিপি হরপ্পার লিপি হলেও ভারতের সব চেয়ে প্রাচীন লিপি যা পড়া গেছে তার হলো ব্রাহ্মী লিপি যা আনুমানিকভাবে কমসেকম 3rd century BCE থেকে চলছে। প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে পরিচিত ব্রাহ্মী শিলালিপি হল উত্তর-মধ্য ভারতে অশোকের শিলা-শিলালিপি, যা 250-232 BCE সময় কালের। তবে সম্ভবত এই লিপি সময়কাল আরও প্রাচীনে যায় তার কারণ মহায়ন বৌদ্ধ গ্ৰন্থ ললিতবিস্তার সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে তরুণ সিদ্ধার্থ(গৌতম বুদ্ধ), একটি বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণ লিপিকার এবং দেব বিদ্যায়নের কাছ থেকে ভাষাবিদ্যা, ব্রাহ্মী এবং অন্যান্য লিপির জ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। যদি আমরা বুদ্ধের সময়কাল 500BCE ধরি তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় সেই সময়ও ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন ছিল। কিছু ইতিহাসবিদরা এই Hypothesis-এও বিশ্বাসী যে হরপ্পার লিপি থেকেই ব্রাহ্মী লিপির জন্ম। যদিও এটি এখনো সার্বভৌম সিকরিত পাইনি।

অর্থাৎ ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন শিলালিপি যা পড়া গিয়েছে তা হলো অশোকের, যেটা প্রাকৃত ভাষায়, ব্রাহ্মী লিপি তে লেখা। তার আগের সম্পূর্ণ ইতিহাস আমরা শুধু ঐতিহাসিক গ্ৰন্থ, ধর্মগ্ৰন্থ থেকেই যা পাওয়ার পাই। কারণ Indus script -এ কি লেখা তা পড়া যাইনি। Indus script শেষ দেখা গেছে 1500BCE-তে তারপর একেবারে 250BCE তে আমরা অশোকের শিলালিপি দেখতে পাই, অর্থাৎ মাঝখানের প্রায় ১৩০০ বছর কোনোকিছুর লিখিত প্রমান ভারতের ইতিহাসের নেই। সুতরাং ভারতের ইতিহাসের সমস্যা এখানেই অশোকের আগে যা ইতিহাস পাই তা বিভিন্ন গ্ৰন্থে যা বর্ননা আছে, যেগুলো মৌখিক পরম্পরার মাধ্যমে চলে আসছে, এবং পুরাতাত্ত্বিক খোঁজ থেকে যতটুকু সংগ্ৰহ হয়, সেই অনুযায়ী ইতিহাস অনুমান করা হয়। এই জন্যই অনেক সময় বিদেশি স্কলাররা বলে ভারতীয়দের কোনো Sense of history নেই।

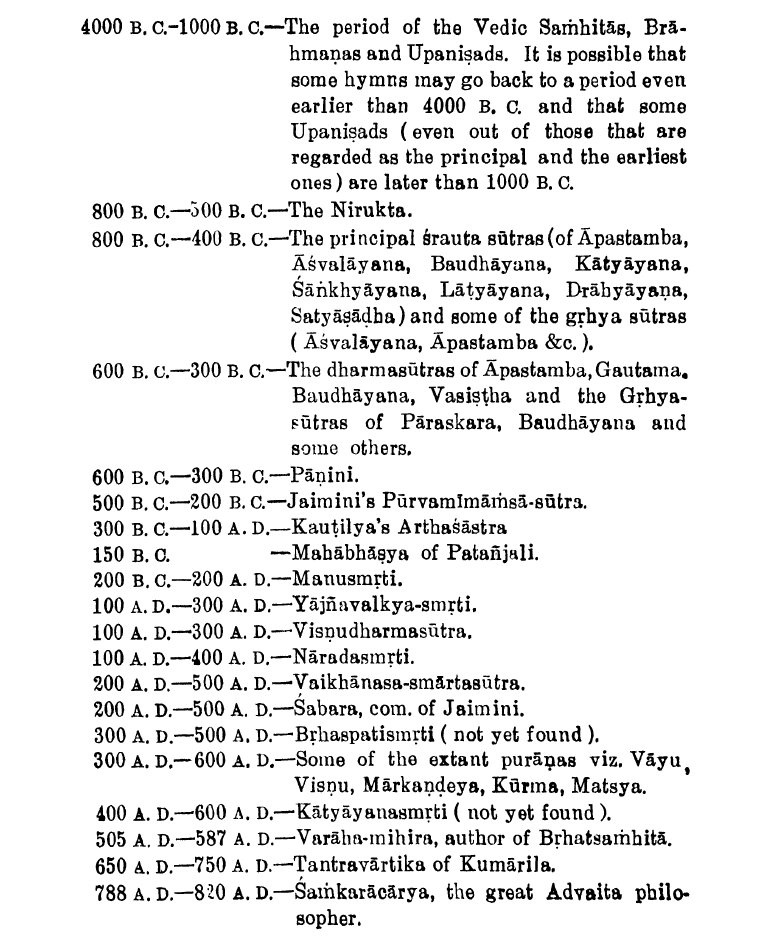

ভারতের ইতিহাসের একটা জেনারেল chronology টেবিল রইলো

এই উপরের ছবিতে আমরা ভারতের ইতিহাসের একটা জেনারেল chronological টেবিল পাচ্ছি। তবে এগুলো একেবারে নিখুঁত নয়, অধিকাংশ আনুমানিক সময়কাল। তারিখ সময়কাল নিয়ে তর্ক বিতর্ক রয়েইছে। আমাদের এই আলোচনার বিষয়বস্তু ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে সীমাবদ্ধ।

১. ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রামাণিক সোর্স:-

সমস্ত ইতিহাসবিদদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঐতিহাসিক থেকে প্রাপ্ত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে, প্রচলিতভাবে তা দুটি বিভাগে বিভক্ত-সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক। একজন ইতিহাসবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে, সাহিত্যের প্রমানে সমস্ত রকম পাঠ্যাংশ অন্তর্ভুক্ত যেমন - দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত, লিখিত বা মৌখিক; প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমান এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সমস্ত বস্তুগত উপাদান অবশেষ। এই বিষয়েই উপেন্দ্র সিং আরও বিস্তারিত বলেছেন:-

ভারতের সবচেয়ে পুরনো গ্ৰন্থ হচ্ছে নিঃসন্দেহে বৈদিক সাহিত্য, কিন্তু তার সাথেও জড়িত আছে কিছু সমস্যা তা হলো বেদের রচনা কাল, ও যারা বেদের রচনা করেছিলো তারা কারা ও কোথা থেকে এসেছিলো? নাকি তাঁরা ভারতের চিরকালীন বাসিন্দা ? ধরা হয় হরপ্পা সভ্যতার পতনের পর যেই কিছু জনগোষ্ঠী যাদের "আর্য" বলা হতো তারা ভারতে প্রবেশ করে 2000-1500BCE-র মধ্যে ও তারা তাদের সাথে নিজের সংস্কৃতি, ভাষা নিয়ে আসে, তারপর এই দেশে তারা আস্তে আস্তে বিস্তার ঘটায় ও এখানকার স্থানীয় সংস্কৃতির সাথেও কিছুটা মিলেমিশে যায় আর সেখান থেকে শুরু হয় এক নতুন সংস্কৃতির যা ভারতের ইতিহাসে বলা হয় বৈদিক যূগ। সবচেয়ে প্রাচীনতম বেদ ঋগ্বেদ ধরা হয়। তাই ইতিহাসে এই বেদের মাহাত্ম্য সবচেয়ে বেশী, ধরাই হয় আর্যরা সর্ব প্রথম এই বেদের রচনা করেছিলো। ইতিহাসবিদদের মতে বৈদিক যুগ আনুমানিক (1500–500 BCE) এর সময়কাল ছিল। যদিও এই সময়কাল নিয়ে বহু ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, এমনকি আর্যদের উৎস নিয়েও। অনেকেই দাবি করেন আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে প্রবেশ করেনি বরং তাঁরা ভারতেই চিরকালীন ছিল। সেই বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনা হবে, আজকের বিষয় সম্পর্কে যতটুকু দরকার ততটুকু তেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবো।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আর.সি. মজুমদার বলেছেন:-

"সম্পূর্ণ আর্য জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যেইটুকু তথ্য আমরা পাই তার পুরোটাই আসে বেদ থেকে। এবাদেও বেদ শুধু হিন্দুদের সব চেয়ে প্রাচীন গ্ৰন্থ না বরঞ্চ সমগ্ৰ আর্যজাতীর প্রাচীনতম গ্ৰন্থ এটি।"

[Ancient India by R. c. Majumdar; pg 33]

উপেন্দ্র সিং:-

"বৈদিক সাহিত্যে গুলি মৌখিক পরম্পরায় যূগ যূগ ধরে চলে এসেছে, এটা বলা কঠিন যে প্রথম কবে তা লেখিত হয়েছিল। বেদের সবচেয়ে প্রাচীনতম পান্ডুলিপি যা ইতিহাসে বেঁচেছে তাহলো ১১ শতাব্দীর সময়কার। অনেক ইতিহাসবিদরা একটা rough অনুমানে ঋগ্বেদ সংহিতার রচনাকাল 1200-1000BCE অথবা 1500-1000 BCE, ধরে থাকে ; যদিও সম্ভবত এর বেশ কিছু অংশ আরও প্রাচীনে প্রায় 2000BCE পর্যন্ত যায়। ঋগ্বেদের রচনাকালের অনিশ্চয়তা একটি বড় সমস্যা এটিকে ইতিহাসের সোর্স হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষে।"

প্রতিটি বেদের চারটি অংশ রয়েছে, যার শেষ তিনটি কখনও কখনও একে অপরের সাথে মিশে যায় - সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। ইতিহাসবিদরা বৈদিক যুগকে ভাগ করে Early Vedic period আর Later Vedic period

আর. সি. মজুমদার বলেছেন:- "মোটামুটি সব ইতিহাসবিদদের সাধারণ বিচার যে বৈদিক সাহিত্য গুলোর ক্রমিক রচনাকাল এরকম যে ঋগ্বেদের সংহিতা একদম প্রাথমিক স্টেজ, তারপর অনান্য বেদের সংহিতা গুলো এবং তারপর ব্রাহ্মণ গ্ৰন্থগুলো, তারপর উপনিষদ ও সবার শেষে সূত্র গুলো। যদিও এইভাবে ক্রোনোলজি সাজানো হয় তবে বহু জায়গায় এই গ্ৰন্থগুলির মধ্যে সমকালীনতাও দেখা যায়, তাই নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। যেমন অথর্ব বেদের কিছু অংশ ঋগ্বেদের রচনাকালের সময়কালীন এবং বেশ কিছু প্রাচীন উপনিষদ গুলো ব্রাহ্মণগ্ৰন্থগুলির সমকালীন যুগে চলে যায়।"

ঋগ্বেদ সংহিতা হল 1028টি স্তোত্রের (সূক্ত) সংকলন যা 10টি গ্রন্থে (মন্ডল) সাজানো হয়েছে। সামবেদ 1,810টি শ্লোক নিয়ে গঠিত, বেশিরভাগই ঋগ্বেদ থেকে ধার করা, সঙ্গীতের স্বরলিপির প্রয়োজন অনুসারে সাজানো। মূল সুর অবশ্য হারিয়ে গেছে। যজুর বেদ আচার-অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বর্ণনা করে। অথর্ব বেদ হল সাম্প্রতিকতম বেদ এবং এতে স্তোত্র রয়েছে (কিছু ঋগ্বেদ থেকে), তবে বানান এবং মন্ত্রও রয়েছে যা জনপ্রিয় বিশ্বাস এবং অনুশীলনের দিকগুলিকে প্রতিফলিত করে।

ব্রাহ্মণ হল সংহিতা অংশের গদ্য ব্যাখ্যা এবং বলিদানের আচার এবং তাদের ফলাফলের বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেয়। আরণ্যক (বন বই) বলিদানের আচার-অনুষ্ঠানকে প্রতীকী ও দার্শনিক উপায়ে ব্যাখ্যা করে। এখানে 108টি উপনিষদ রয়েছে, যার মধ্যে 13টি প্রধান হিসেবে বিবেচিত হয়। উপনিষদে ত্যাগ, দেহ এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক ধারণা রয়েছে, কিন্তু আত্ম ও ব্রহ্ম ধারণার সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

সামগ্রিকভাবে বৈদিক গ্রন্থের মধ্যে, ঋগ্বেদ সংহিতার বই 2-7 (পারিবারিক বই হিসাবে পরিচিত) প্রাচীনতম হিসাবে বিবেচিত হয়; এই সংহিতার পরবর্তী অংশগুলি, অন্যান্য সমস্ত বৈদিক গ্রন্থের সাথে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

রোমিলা থাপার বলেছেন:- "Vedic corpus, the composition of which was earlier than that of the epics and Puranas , and the language was a more archaic form of Sanskrit that is now called Old Indo-Aryan. This differentiated it from the later form of Sanskrit referred to as Classical Sanskrit. The Vedas were primarily manuals of rituals and commentaries on these, the narrative being incidental. Epic literature was the narrative of the society of heroes and the Puranas were sectarian literature of later times. Therefore the purpose of the epics, the Puranas and the Vedas , was different. Since the last were the earliest in time, Indian history was said to begin with the information that they contained. Unlike the Puranas and the epics, which have some explanation of the past, the Vedic corpus has little of this, but is a collection of compositions contemporary with the period from the mid-second millennium to the mid-first millennium bc."

অনুবাদ:-বৈদিক সাহিত্য, যার রচনাকাল মহাকাব্য এবং পুরাণের চেয়েও আগের, এবং যেই ভাষায় সেগুলি রচনা হয়েছে তা হলো সংস্কৃতেরই একটি অর্বাচীন রূপ যাকে আজকের দিনে ওল্ড -ইন্দো-আরিয়ান বলা হয়। এই প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা পরবর্তী কালের ক্লাসিকাল সংস্কৃতের থেকে আলাদা। বেদ ছিল প্রাথমিকভাবে পূজাপাঠের নথিপত্র এবং সেগুলির উপর ভাষ্য। মহাকাব্য(রামায়ণ, মহাভারত) এই সাহিত্য গুলো ছিলো বীর যোদ্ধা সমাজের ঘটনাবলী ,এবং পুরাণ হলো পরবর্তী সময়ের সম্প্রদায় কেন্দ্রীক সাহিত্য। তাই মহাকাব্য, পুরাণ ও বেদ-এর উদ্দেশ্য ভিন্ন। যেহেতু বেদ সবচেয়ে প্রাচীনতম গ্ৰন্থ, তাই সেটার থেকেই ভারতের ইতিহাসের শুরুর সূচনা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। পুরাণ এবং মহাকাব্যের বিপরীতে, যেখানে অতীতের কিছু ব্যাখ্যা ও বর্ননা রয়েছে, বৈদিক গ্রন্থে তা সামান্যই রয়েছে, কিন্তু এটির রচনা সমসাময়িক সময়ে ঘটিত ঘটনা গুলোর সাথেই যা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্য থেকে প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের।"

[History Of Early India From The Origins To AD 1300 - author Romila Thapar; pg 104]

বিক্ষাত ইতিহাসবিদ মাইকেল উইটজেল বেদ সম্পর্কে বলেছেন বেদ যেই সময় রচনা শেষ হয়েছে সেই সময় থেকে আজ অবধি একটা ছোট শব্দ পর্যন্ত পরিবর্তন না হয়ে মৌখিক ভাবে চলে আসছে। এটাকে সেই যূগের টেপ রেকর্ডিং হিসেবে ধরা যেতে পারে। ঠিক যেরকম শিলালিপি তে লেখা একদম একভাবে থাকে ঠিক তেমনি বেদ ও যেই সময় রচনা হয়েছিল সেই সময় থেকে একরকম আছে। ঋগ্বেদ প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষায় রচনা হয়েছে। এটায় ১০২৮ মন্ত্র আছে যা বিভিন্ন দেবতাদের সমর্পণ এবং পূজা পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়। এগুলো মৌখিক ভাবে রচনা ও পরিচালিত হয়, এটা একদম সেই প্রাচীন যূগের টেপ রেকর্ডিংয়ের মতো। একটি শব্দ নয়, একটি শব্দাংশ নয়, এমনকি একটি টোনাল উচ্চারণও পরিবর্তন করা হয়নি। তাই বেদ যে কোনও পাণ্ডুলিপির চেয়ে ভালভাবে সংরক্ষিত এবং সমসাময়িক শিলালিপির মতোই প্রামাণ্য। তাই আমরা কোনো ব্যক্তি, স্থান, নদীর নামের সমসাময়িক ঐতিহাসিক বর্ননা জানতে বৈদিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে পারি।

তার কিছু উদাহরণ:-

“[…] the Vedas were composed orally and they always were and still are, to some extent, oral literature. They must be regarded as tape recordings, made during the Vedic period and transmitted orally, and usually without the change of a single word.” (WITZEL 1997b:258).

“It must be underlined that just like an ancient inscription, these words have not changed since the composition of these hymns c.1500 BCE, as the Rigveda has been transmitted almost without any change […] The modern oral recitation of the Rigveda is a tape recording of c.1700-1200 BCE.” (WITZEL 2000a:§8).

“The language of the RV is an archaic form of Indo-European. Its 1028 hymns are addressed to the gods and most of them are used in ritual. They were orally composed and strictly preserved by exact repetition through by rote learning, until today. It must be underlined that the Vedic texts are ‘tape recordings’ of this archaic period. Not one word, not a syllable, not even a tonal accent were allowed to be changed. The texts are therefore better than any manuscript, and as good as any well preserved contemporary inscription. We can therefore rely on the Vedic texts as contemporary sources for names of persons, places, rivers (WITZEL 1999c)” (WITZEL 2006:64-65).

তিনি আরও বলেছেন যে পুরান বা মহাকাব্য গুলো বার বার ইতিহাসে এডিট হয়েছে, সেই জায়গায় বেদ সেই যুগের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ননা করে।...... যেহুতু বেদ সমসাময়িক, এবং বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে তাই এই গ্ৰন্থ গুলো শিলালিপির সমতুল্য ইতিহাসের ভূমিকায়।......

Ulike the constantly reformulated Epics and Purāṇas, the Vedic texts contain contemporary materials. They can serve as snapshots of the political and cultural situation of the particular period and area in which they were composed. […] as they are contemporary, and faithfully preserved, these texts are equivalent to inscriptions. […] they are immediate and unchanged evidence, a sort of oral history ― and sometimes autobiography ― of the period, frequently fixed and ‘taped’ immediately after the event by poetic formulation. These aspects of the Vedas have never been sufficiently stressed […]” (WITZEL 1995a:91).

Ref:- Upinder Singh-History of Ancient and Early Medieval India From the Stone Age to the 12th Century-Pearson Education (2009); pg no.91

ইতিহাসের সম্পর্কে বিস্তারিত ভাপে উপেন্দ্র সিং বলেছেন, আর দেখুন তিনি এটাও বলেছেন যে পুরাণের আর মহাকাব্য গুলোর বংশাবলী গুলো ঐতিহাসিক তত্ব বহন করছে। ভারতের এই দুই মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত কে ইতিহাস বলা হয়, যার অর্থ এগুলো সত্যিকারের ঘটিত ঘটনা। সূত ও মগধ এই দুই জাতি মোক্ষম ভূমিকা পালন করেছে এই ইতিহাসের পরম্পরা সংরক্ষণ করতে।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ পি.ভি. কেন তার বইতে সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্রের রচনাকালের একটা প্রচলিত আনুমানিক সময়কাল দিয়েছেন। এখানে উনি বেদের সময়কাল 4000-1000BCE সময়কাল দিয়ে শুরু করেছেন।

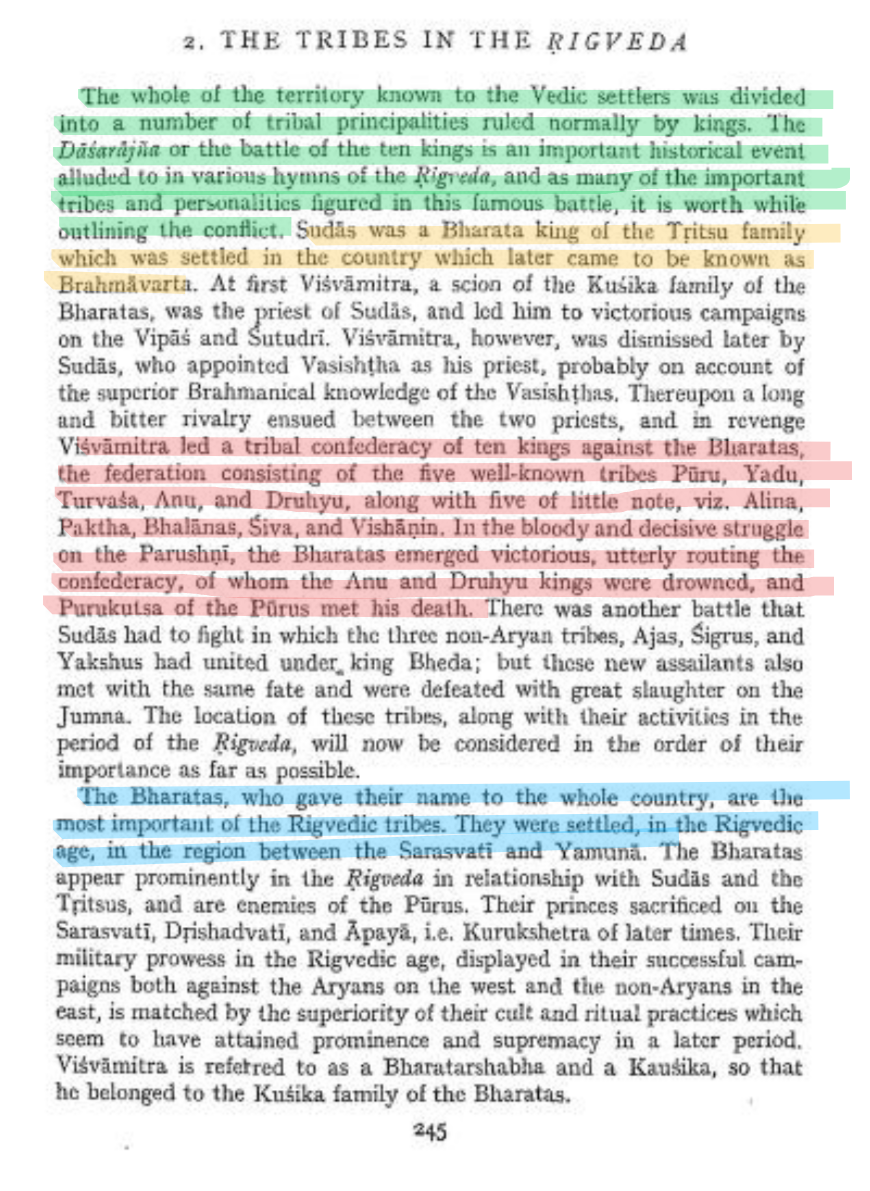

সুতরাং বেদের ইতিহাসে গুরুত্ব এখান থেকে স্পষ্ট, পুরাণ নিয়ে মতভেদ থাকলেও এই বিষয়ে সবাই কমবেশি একমত। তাই বেদে বর্নিত ঘটনা ঐতিহাসিক তত্ব হিসেবে গ্ৰহন হয়, যেমন দশ রাজার যুদ্ধ যা ঋগ্বেদে বর্নিত। সব ইতিহাসবিদরাই সেই যুদ্ধের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে মোটামুটি একমত। হ্যা সেই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে কারণটি স্পষ্ট জানা যায়নি।

এটি ছিল ভারত নামক জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য জাতি-উপজাতির একটি কনফেডারেশনের মধ্যে যুদ্ধ। এটি ভারত জনজাতিরা জিতেছিল যার জন্য এটি নির্ণায়ক বিজয় এবং পরবর্তীকালে কুরু রাষ্ট্র গঠনের ফল হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাস অনুযায়ী এই ভরত জনগোষ্ঠীর নামের থেকেই ভারতবর্ষের নাম এসেছে।

ঋগ্বেদের সপত মন্ডলে এই যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে।

In the war, on one side was King Sudās of the Bharata clan, and of the Paijavana family. He was supported by Tṛtsu family and the seer Vasiṣṭha. On the other side was a conglomeration of many kings: Pūru, Yadu, Turvaśa, Anu, Druhyu, Alina, Paktha, Bhalānas, Alina, Viṣāṇiṇ, Śiva, Vaikarṇa, Matsya, Śimyu, Bheda, Aja, Śigru, Yakṣu, Bhṛgu, Kavaṣa, etc.

During the war, King Sudās and Bharatas were attacked by the conglomeration of kings on the banks of high-flowing river Paruṣṇī (modern day Ravi in Punjab and Pakistan).

Given the magnitude of the aderversity, Sudās retreated and crossed the river.

Some of the allies tried to pursue Sudās.

In the face of the imminent peril, seer Vasiṣṭha prayed to Indra and Varuna.

And behold, as the opposite confederates tried to cross the river, a torrential flood drowned some of them. Some of them tried to dig channels to divert the river and make it a bit shallower. They failed and faced disastrous fate.

Those who could make it to the other side were vanquished by Sudās. The remaining tried to flee and left all their possessions for the winner take home. Sudās vanquished two Vaikarṇas on the shores of river Paruṣṇī. He further traversed to the bank of river Yamuna, and destroyed King Bheda.

Sudās’s victory of decisive and defining. In the wake of it, his supporters Ajas, Śigrus and Yakṣus offered him their tributes. The outcome of the war established the pre-eminence of the Bharatas in the region. In his description, King Sudās is exalted as an astute king and a wise statesman.

And they were supported by the seer Viśvāmitra.

Puranas

[Characters of Mahabharat in Vedas & historicity]

ভারতের বিভিন্ন রাজা, রাজবংশের ক্রোনোলজী নি য়ে FE. Pargiter ভালো কাজ করেছে তার বই এর টেবিল তুলে ধরলাম:-

মহাভারতের বংশাবলি সম্পর্কে অল্প দৃষ্টিপাত:-

২. বিভিন্ন পৌরাণিক গ্ৰন্থে মহাভারতের চরিত্রদের বংশাবলি উল্লেখ :-

যেহুতু আমরা দেখলাম যে বেদে ইতিহাসের প্রাধান্য পুরাণ বা আমাদের মহাকাব্য থেকে বেশী তাই কোনো কিছুর ঐতিহাসিকতা বেদ দিয়ে প্রমাণ করা সহজ পুরাণের তুলনায়, কারণ সেটা প্রামাণিক বেশী ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিকোণ থেকে।

যেরকম আমরা দেখলাম দশ রাজার যুদ্ধ সমস্ত ইতিহাসবিদরা ঐতিহাসিক ঘটনা মানে তার কারণ সেটা বেদে উল্লেখ আছে।

ঠিক তেমনি আমরা দেখতে পাই যেই চরিত্র ঋষি , রাজা, জনজাতি ইত্যাদির বর্ণনা বেদে রয়েছে তাদের ঐতিহাসিক ধরা হয়।

তার কিচ্ছু বিখ্যাত উদাহরণ যেমন সুদাশ, দিভোদাশ এবং মহাভারতের কিছু চরিত্র যেমন রাজা পরিক্ষিত, ধৃতরাষ্ট্র বিচিত্রবীর্য, জন্মজেয় ইত্যাদি।

এবার বেদে ও মহাভারত, পুরাণে প্রচুর জনজাতির উল্লেখ আছে সবার কথা তো ধরে ধরে লেখা সম্ভব নয়। তাই মহাভারতের ঐতিহাসিকতার আলোচনার জন্য যেই টুকু দরকার সেইটুকুর প্রতি আমি জোর দেবো।

পুরুরবা ও উরবসী:-

চন্দ্র বংশের শুরু বলতে গেলে ঈলার পুত্র পুরুরবার থেকে। পুরুরবা আর উরবসীর প্রেম কাহিনী এখানে বিস্তারিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বলতে পারি তাদের এই কাহিনী প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেও উল্লেখ আছে:-

Rigveda 10.95.1-18

Satapatha Brahmana 11.5.1

পুরুরবার বংশাবলি:-

পুরুরবার অনেক পুত্রের মধ্যে একটি হচ্ছে আয়ূ, তার পুত্র হচ্ছে নহূশ, তার পূত্র যযাতী তার দুই স্ত্রী দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা। দেবযানীর দুই পুত্র যদু আর তুরবাসু। আর শর্মিষ্ঠার তিন পুত্র দুরুহ, অনু ও পুরু।

যদুর থেকে জন্ম যাদব বংশের( ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদব বংশের ছিল)

তুরবাসুদের ইতিহাস ঝাপসা, মহাভারত অনুযায়ী তাদের থেকে যবন বংশের উত্পত্তি।

দুরুহর থেকে জনম গান্ধার বংশের (মহাভারতের শকুনি এই বংশের)

অনুর থেকে জন্ম আনব বংশের

পুরুর থেকে জন্ম পৌরব বংশের (মহাভারতের ইতিহাসে প্রধান জনগোষ্ঠী এরাই কুরু বংশের উৎস এই বংশ থেকেই)

বিভিন্ন পুরাণ ঘেঁটে এই জনগোষ্ঠীর বংশাবলি FE Pargiter একটা ক্রোনোলজি টেবিল বানিয়েছিলেন:-

যযাতি , নহূশ এদের উল্লেখ ও বেদে রয়েছে বহুবার:-

যযাতির উল্লেখ ঋগ্বেদ

Rig Veda 1.31.17; Rig Veda 1.54.6;

Rig Veda 4.30.17; Rig Veda 8.42.3;

Rig Veda 10.63.1(এখানে তাকে নহুশ পুত্র পর্যন্ত বলা হয়েছে)

Rig Veda 1.36.18(Sayana Bhasya); Rig Veda 1.108.8(sayana Bhasya)

নহুশ:-

Rigveda 10.80.6; Rigveda 7.6.5;

Rigveda 1.31.11:- “The gods formerly made you, Agni, the living genitive ral of the mortal Nahuṣa; they made Iḷā, the instrumental uctress of Manu, when the son of my father was born.”– Translation by HH Wilson

Rigveda 8.6.24;

Rigveda 10.63.1; Rigveda 8.46.27;

Rigveda 7.95.2:- “Sarasvatī, chief and pure of rivers, flowing from the mountains to the ocean, understood the request of Nahuṣa, and distributing riches among the many existing beings, milked for him butter and water.”

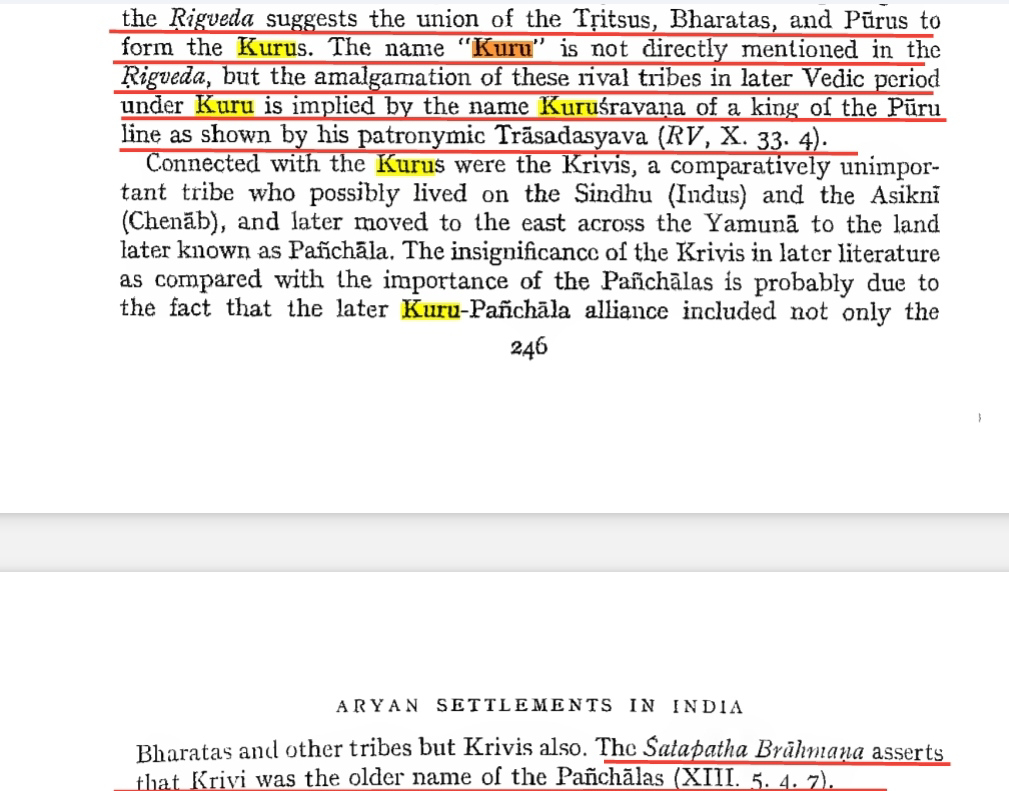

যযাতীর এই বংশধরদের বহু উল্লেখ বেদে পাবেন। অনেক ইতিহাসবিদরাই এটা মনে করেন বেদে বর্নিত পঞ্চজন আসলে এই পাঁচ জনগোষ্ঠী।

যদুর বংশধররা হলো যাদব, তুরবাসুর বংশধর রা হলো তুরবাসা, ওদিকে দ্রুহুর বংশধরদের থেকে জন্ম নিলো গান্ধার বংশ, অনুর থেকে জন্ম নিলো আনব ও পুরুর বংশধরদের বলা হতো পৌরব। এই পৌরব বংশ থেকেই উত্পত্তি ভরত জনগোষ্ঠীর আর তার থেকে জন্ম কুরু বংশের।

কুরু বংশের সম্পূর্ণ বংশাবলি নীচে পেয়ে যাবেন।

পৌরব বংশের

1) পরীক্ষিত ও জনমেজয়:-

পরীক্ষিত আর জনমেজয় যে ঐতিহাসিক চরিত্র এই নিয়ে ইতিহাসবিদরা সহমত। বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে তাদের নাম ও কীর্তির বর্ননা পাওয়া যায়।

রাজা পরিক্ষিতের উল্লেখ:- Atharvaveda 20.127.7-10; khila 5.10;

Vaitana Sutra 34.9

Aitreya Brahmana 6.32.10

Kausitaki Brahmana 30.5

Gopatha Brahmana 2.6.12

Sankhyana Srauta-sutra 12.17

Brihadaranyak Upanishad 3.3.1

জনমেজয়ের উল্লেখ:- Satapatha Brahmana 11.5.5.13; 13.5.4.1-3; 5.4.3

Aitreya Brahmana 4.27; 8.21; 7.27; 7.34; 8.2; 8.2.21 Sankhyana Srauta Sutra 16.8.27; 16.9.1, 16.9.7

Jaimini Brahmana 3.40.1

Panchavimsa Brahmana 25.15.3;

Gopatha Brahmana 1.2.5-6; 2.6.12

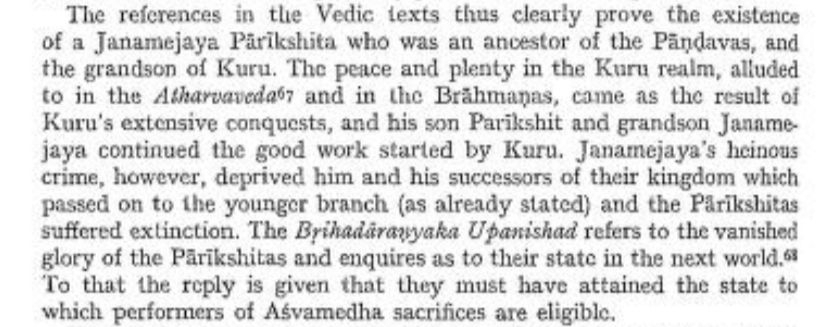

আমরা সকলেই এইটুকু জানি পরীক্ষিত হচ্ছে মহাভারতের অভিমন্যু ও তার স্ত্রী উত্তরার পুএ। অর্থাৎ অর্জুন ও সুভদ্রার নাতি(পৌত্র)। পান্ডবদের পর তিনিই কুরু বংশের সিংহাসনে অধিন হয়েছিলেন। জনমেজয়ের সেই বিক্ষাত সর্প জজ্ঞ ঘটনা সকলের জানা পিতার সর্প দংশনে মৃত্যুর জন্য পৃথিবীর সমগ্র সর্পের নাশ করার জন্য তিনি সেই জজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, এই ঘটনা মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণেও বর্নিত। তবে এখানে একটা সমস্যা আছে যদি আমরা কুরু বংশের ইতিহাস লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই, ভিন্ন পরীক্ষিত আর জনমেজয় ও রয়েছে, যারা পান্ডবদের আগের পূর্বপুরুষ। এই তথ্য সম্পর্কে আর. সি. মজুমদার ও আ্যাইচ. সি. রায়চৌধুরী ও নিজেদের বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তবে FE Pargiter বিভিন্ন পুরাণ ঘেঁটে লক্ষ্য করেছেন পরীক্ষিত দুজন আছে কুরু বংশে, তবে জন্মজেয় কিন্তু তিনজন আছে, যেটা সম্ভবত অনেক ইতিহাসবিদদেরই দৃষ্টিপাতে পরেনি। এমনকি আর.সি. মজুমদারের ও নয়।

ফলে বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখিত পরীক্ষিত আর জন্মজেয়র পরিচয় নিয়ে মত বিরোধ রয়েছে ইতিহাসবিদদের মধ্যে।

উপরের ছবিতে লক্ষ্য করুন প্রত্যেকটি পরীক্ষিত আর জন্মজেয়র নাম Red box করে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং বোঝার জন্য পরীক্ষিত(1), জন্মজেয়(1) আর পরীক্ষিত(2), জন্মজেয় (2)এবং জন্মজেয় 3 বলে চিনহিত করা হলো।

ইতিহাসবিদ এইচ.সি. রায়চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে মহাকাব্য ও পুরাণে বর্ণিত বংশে পরীক্ষিত এবং জনমেজয়ের দুই জোড়া আছে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে দ্বিতীয় জনমেজয়ের(2) বর্ণনা বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ এর সাথে ভালভাবে মিল রয়েছে, যেখানে প্রথমটির সম্পর্কে উপলব্ধ তথ্যগুলি স্বল্প এবং অসংগতিপূর্ণ। তার একটি সন্দেহ ছিল যে হতে পারে পুরাণের বংশাবলি লেখার সময় দুইবার পরীক্ষিত আর জনমেজয় ভূল করে লেখা হয়েছে।

এই বিচারের সমর্থন Michael Witzel-র দিক থেকে রয়েছে। (Witzel (1995))

এই বিষয়ে যদিও আর. সি. মজুমদার এই ব্যাখ্যার সাথে সহমত পোষণ করেননি। তিনি দেখিয়েছেন যে পুরাণে কেউ ভূল বসত সেটা করেনি, বরঞ্চ সত্যিই দুইজোরা পরীক্ষিত আর জনমেজয় বাস্তবে কুরু বংশে ছিলো। আর তিনি দেখিয়েছিলেন পান্ডবদের পূর্বপুরুষ যেই পরীক্ষি(2) আর জনমেজয়(2) তাদের কথাই আসোলে বৈদিক সাহিত্যে বর্নিত, তাদের পরবর্তীকালের পরীক্ষিত আর জনমেজয় নয় যেটা HC Roychowdhury ভেবেছিলেন। সেই বিষয়ে তিনি যেই সকল তথ্যর আধাঁরে এই কথা বলেছেন তার প্রধান কয়েকটি তুলে ধরছি:-

♦ RC Majumdar points out in Aitareya and the Satapatha Brahmana enumerate Janamejaya as the performer of the Asvamedha sacrifice. The very fact that Bhishma narrates the story of Janamejaya’s Asvamedha to Yudhishthjra as an ancient legend clearly shows that the Asvamedha referred to was performed by the ancestor of the Pandavas, and proves that a Janamejaya Parikshita before the Pandavas' time was a real person and not a shadowy figure as Dr. Raychaudhuri would have us believe.

♦The descendant of the Pandavas is credited with the performance of the Sarpasatra and not an Asvamedha. The Asvamedha started by the later Janamejaya was not completed.

♦The Brahmanas further mention Tura Kavasheya as the priest who anointed Janamejaya with Aindra Mahabhisheka, and Tura Kavasheya can be proved to be contemporaneous with Janamejaya, the ancestor of the Pandavas. Kavasha Ailusha, father or grandfather of Tura, was drowned in the Dasarjana, so that he was a senior contemporary of Kuru, son of Samvarana, who lived during the Ddsardjna period. Janamejaya, who was the grandson of Kuru, was thus contemporaneous with Tura. This sacrifice, with Tura Kavasheya as priest, was performed for celebrating the attainment of imperial status by Janamejaya and not for atonement of any sin.

♦The Satapatha Brahmana refers to another sacrifice performed by Janamejaya Parikshita with the aid of Indrota Daivapa Saunaka for ridding himself of a grievous sin which is described as Brahmahatya (killing of a Brahmana). The Puranas and the Mahabhdraia do not associate Janamejaya, the descendant of the Pandavas, with any guilt. That the ancestor was the person alluded to is clear from the fact that the story of the sin of Janamejaya is told by Bhishma, and therein Janamejaya is accused of unwittingly killing a Brahmana. This also proves that Indrota Daivapa Saunaka flourished generations before the Bharata War. The Harivamsa refers to Janamejaya’s killing the son of Gargya for insulting him, as the result of which Gargya cursed him.

The Asvamedha performed by Indrota Daivapa Saunaka was to purge Janamejaya of this sin.

♦The Harivamsa clearly indicates that the Asvamedha story relates to the earlier Janamejaya by making Janamejaya (the descendant of the Pandavas) the auditor of the story which is told by Vaisampayana, who adds that there were two Janamejaya Parikshitas among the Pauravas.

[The Vedic Age, RC Majumdar, pg no. 310]

এই বিষয়ে সমস্ত তথ্য পর্যবেক্ষণ করার পর RC Majumdar একটি গুরুত্বপূর্ণ Conclusion দিলেন আমাদের পারম্পরিক ইতিহাস সম্পর্কে:-

তবে এতো গেলো বেশ কিছু ইতিহাসবিদদের বিচার এবার আসি আমার মতামতে, উপরে আর.সি. মজুমদার যা তথ্য দিয়েছেন সেই তথ্যের আধারে বলা ভূল নয় তিনি বেশী ঠিক বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখিত পরীক্ষিত আর জনমেজয়ের পরিচয় সম্পর্কে এইচ.সি. রায়চৌধুরী আর Michael Witzel-র তুলনায়।

আমিও লক্ষ্য করেছি অথর্ববেদে রাজা প্রতীপ এর উল্লেখ সমসাময়িক হিসেবে বর্নিত কিছু মন্ত্রে।

আমরা বংশাবলি তে দেখেছি রাজা প্রতীপ হচ্ছে পান্ডবদের থেকে ৩-৪ প্রজন্ম আগের। সুতরাং পান্ডবদের আগের পরীক্ষিত(2) হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মহাভারত ও পুরাণ অনুযায়ী প্রতীপের পুত্র হচ্ছে রাজা সান্তনু, বহ্লীক, দেবপী অর্ষ্টিশেণ। যদিও

এবাদে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে রাজা জনমেজয়ের করা একটা যজ্ঞের উল্লেখ দেখতে পাই যজ্ঞে কাশ্যপ পরিবার কে বাদ দিয়ে যজ্ঞ করতে। এই উল্লেখ সম্ভবত পান্ডবদের পরবর্তী পরীক্ষিত(2) এর পুত্র জনমেজয়(3) এর কথাই বলছে। তার কারণ একটি ঘটনা উল্লেখ রয়েছে শাস্ত্রে যে কাশ্যপ বহু ধনসম্পদ তক্ষকনাগ এর থেকে দান নিয়েছিলেন যার ফলে যখন তক্ষকনাগ দংশন করে রাজা পরীক্ষিত(2) কে তখন তিনি সেই বিষ বার করতে কোনোরকম সাহায্য করতে আসেননি। যার ফলে জনমেজয় সম্ভবত কাশ্যপদের যজ্ঞের থেকে বাদ দিয়েছিলেন।

সুতরাং আমার মনে হয় বৈদিক সাহিত্যে যে জনমেজয় (2) এবং জনমেজয় (3) উভয়ের উল্লেখ আছে।

2) দেবপী, সান্তনু ও বাহ্লীক:-

মহাভারতে আলাদা করে রাজা সান্তনুর পরিচয় দিতে হবে না। সান্তনু আর তার প্রথম স্ত্রী গঙ্গার পুত্র হচ্ছে ভীষ্ম। ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী সত্যবতী থেকে তার দুই পুত্রের জন্ম হয় চিত্রাঙ্গগদ ও বিচিত্রবীর্য। এইটুকু প্রায় সকলেই যারা মহাভারত সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবগত তারা জানেন।

সান্তনুর পিতার নাম পুরাণ ও মহাভারত অনুযায়ী রাজা প্রতীপ, তবে এই বিষয়ে জাষ্কের নিরুক্ত ভিন্ন কথা বলে, সান্তনুর পিতার নাম রষ্টিসেন বলে উল্লেখিত। এবাদে সান্তনুর মাতার নাম সুনন্দা বলা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। তারা তিন ভাই দেবপী, সান্তনু আর বহ্লীক। এদের মধ্যে সান্তনু কুরু বংশের রাছসিংহাসন পেয়েছিলেন। বড় ছেলে দেবপী তপস্যী হয়ে গেছিলেন আর বহ্লীক নিজের মামা বাড়িতেই থাকতেন, সেখানকার রাজ্য তিনি লাভ করেছিলেন।

বৈদিক সাহিত্যে বহু জায়গায় সান্তনু এবং তার পিতা ও ভাইদের আমরা উল্লেখ পাই। যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মহাভারত ও বৈদিক সাহিত্যের সময়কাল গণনা করার জন্য।

সান্তনু ঐতিহাসিক উল্লেখ:- Rigveda 10.98

Brihaddevata, 7.155-7, 8.1-9

Yaska's Nirukta 2.10

[সান্তনু ও সত্যবতী]

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে ঋগ্বেদে বর্নিত সান্তনু যে মহাভারতের সান্তনু তার কি প্রমাণ আছে ? কারণ এক নামের অন্য কেউ ও হতে পারে।

তার উওর হচ্ছে যদি ভালো করে ঋগ্বেদের বর্ননিত 10.98 সুক্তটা পড়েন দেখবে সেখানে বর্ননা হচ্ছে যে সান্তনুর রাজ্যে বৃষ্টির জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, কারণ বহুদিন খড়া চলছে রাজ্যতে। এবং স্বয়ং দেবপী অরিষটসেন তার পুরোহিত হয়ে তার জন্য জজ্ঞ করছে। এবার এই বর্ননা যদি আমরা পুরাণ ও মহাভারতের সাথে মিলিয়ে দেখি তাহলে সেখান থেকে এটা স্পষ্ট যে এটা সেই সান্তনুর কথাই বলছে।

শৌনকের বৃহদদেবতার মতে , যখন দেবপী শান্তনুকে রাজসিংহাসন দিয়ে বনে চলে যান তপস্যা করার জন্যে, তখন কুরু রাজ্য বারো বছর ধরে প্রচণ্ড খরায় ভুগেছিল, দেবতা পর্জন্য বৃষ্টি করাননি সেই রাজ্যে। অবশেষে, শান্তনু তার প্রজাদের সাথে বনে গিয়ে দেবপীকে কুরু সিংহাসনের প্রস্তাব দেয়, যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। পরিবর্তে, তিনি শান্তনুর পুরোহিত হতে সম্মত হন এবং তার রাজ্যে বৃষ্টি উৎপাদনের জন্য একটি যজ্ঞ পরিচালনা করেন।

(বৃহদদেবতা 7.155-7, 8.1-9)

এবাদে এই ঘটনার উল্লেখ বিষ্ণু পুরাণ(4.20) এও দেখতে পাবেন। যদিও সেখানে সান্তনুর হয়ে জজ্ঞের প্রসঙ্গটি বর্নিত নেই।

*সান্তনুর, পিতার নাম নিয়ে মতভেদ:-

পুরান ও মহাভারত এই বিষয়ে একমত যে সান্তনুর পিতার নাম হচ্ছে রাজা প্রতীপ ও মাতার নাম সুনন্দা। তারা তিন ভাই দেবপী; সান্তনু ও বহ্লীক।

সমস্যাটা হচ্ছে জাষ্কের নিরুক্ত(2.10) অনুযায়ী দেবপী ও সান্তনুর পিতার নাম রষ্টিসেন(Rsitasena), সম্ভবত তাহলে হতে পারে পুরাণে রষ্টিসেনের নাম ভূলে গেছে। যার ফলে প্রতীপের পুত্র রষ্টিসেনের নাম বাদ হয়ে সান্তনু আর দেবপী হয়ে গেছে।

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে জাষ্কের নিরুক্ত বেশী প্রামান্য পৌরাণিক বর্ননার চেয়ে। তার কারণ জাষ্কের নিরুক্ত প্রায় আনুমানিক ২৮০০-৩০০০ বছর পুরোনো। আর বেশী ভালোভাবে সংরক্ষিত।

Nirukta 2.10;

Brihaddevata 7.148

(দেবপীকে সান্তনু রাজসিংহাসন দেওয়ার কথা বলছে)

মহাভারতের বর্ননা অনুযায়ী তিনি দীর্ঘকাল বেচেঁ ছিলেন, কারণ বলা হয় তিনি ও তার পুত্ররা মহাভারতের যুদ্ধতেও কৌরবদের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আর তার মৃত্যু হয় পান্ডু পুত্র ভীমের হাতে ও তার দুই পুত্র সোমদত্ত আর ভুরিশ্রবার মৃত্যু হয় সাত্যকির হাতে। এই তথ্য অনুযায়ী দেখলে তিনি সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি (ভীষ্মের চেয়েও বেশি) যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যদিও অনেকে দাবি করে যে ভীষ্ম সবচেয়ে বৃদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। তাই তারা এরূপ ব্যখ্যা করে থাকেন যে বহ্লীকের পুত্রদের ও বহ্লীক বলা হতো, সুতরাং সম্ভবত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা বহ্লীক, সান্তনুর ভাই বহ্লীক নয়, বরঞ্চ তার বংশের কেউ হবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাতে একটু সমস্যা আছে যদি আমরা মহাভারত খুঁটিয়ে দেখি। মহাভারত (8.5) তে যুদ্ধে মৃত বহ্লীককে ধৃতরাষ্ট্রের পিতামহ বলা হয়েছে। এবাদে মহাভারত (11.22) তে তাকে প্রতীপের পুত্র বলে বর্ননা করা হয়েছে। এই দুইজায়গায় স্পষ্টভাবে প্রতীপের পুত্র ও সোমদত্তের পিতা বহ্লীক এক ব্যক্তি বলা হয়েছে। এমনকি মহাভারত (15-11,14) তে বহ্লীকের অন্তেষ্টি ক্রিয়া করার বর্ননা রয়েছে।

আগে আমরা সান্তনুর বংশাবলি দেখলাম এবার আমরা একটু বহ্লীকের দেখে নিই।

বহ্লীকের ঐতিহাসিক উল্লেখ:- Satapatha Brahmana 12.9.3.1-3; 13 (Balhika Pratipiya নামে উল্লেখ রয়েছে)

কেউ যদি প্রশ্ন করে কি প্রমাণ যে এই বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখিত বহ্লীক যে মহাভারতে উল্লেখিত সান্তনু, দেবপীর ভাই আর রাজা প্রতীপের পুত্র সেই বহ্লীক ?

তার উত্তরে দেখুন লক্ষ্য করে তাকে "বাহ্লীক প্রতীপিয়া" বলা হয়েছে। অর্থাৎ তার শেষের নামটি প্রমান দিচ্ছে যে সে রাজা প্রতীপের পুত্র।

3) ধৃতরাষ্ট্র ও বিচিত্রবীর্য:-

ধৃততারাষ্ট্রের উল্লেখ:- Yajurveda, Kathaka Samhita:- 10.6

ভারতবীদ মাইকেল উইটজেল বলেছেন :- " A historical Kuru King named Dhr̥tarāṣṭra Vaicitravīrya is mentioned in the Kāṭhaka Saṃhitā of the Yajurveda (c. 1200–900 BCE) as a descendant of the Rigvedic-era King Sudas of the Bharatas. His cattle was reportedly destroyed as a result of the conflict with the vrātya ascetics; however, this Vedic mention does not provide corroboration for the accuracy of the Mahabharata's account of his reign. Dhritarashtra did not accept the vratyas into his territory, and with the aid of rituals, the vratyas destroyed his cattle. The group of vratyas were led by Vaka Dālbhi of Panchala."

(তথ্যসূত্র:- Witzel, Michael (1995). "Early Sanskritization: Origin and Development of the Kuru state";

Michael Witzel (1990), "On Indian Historical Writing", pg no.9)

সংক্ষেপে বললে উইটজেল বলছেন যজুর্বেদের কথক সংহিতায় একটি ঐতিহাসিক কুরু বংশের রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নাম আমরা দেখতে পাই যার সাথে কিছু ব্রাত্য সন্ন্যাসীদের ঝামেলার উল্লেখের বর্ননা রয়েছে। আর সেই ব্রাত্য সন্ন্যাসীরা কিছু জজ্ঞের মাধ্যমে তার রাজ্যের গবাদিপশু হত্যা করছিল, আর এই ব্রাত্য সন্ন্যাসীদের এই কাজে পরিচালনা করছিলো 'বকা দলভয়' নামে পাঞাল রাজ্যের এক সাধু। যদিও তিনি বৈদিক সাহিত্যের এইটুকু বর্ননার সাথে মহাভারতের বিস্তারিত ধৃতরাষ্ট্রের জীবনের বর্ননা গুলোর যোগ সম্পর্কে সংসয় রেখেছেন।

তবে ভালো করে দেখলে দেখা যাচ্ছে "ধৃততারাষ্ট্র বৈচিত্রাভির্য" নামটার উল্লেখ রয়েছে। যার অর্থ বিচিত্রবীর্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র। মহাভারত ও পুরাণ অনুযায়ী আমরা সকলেই জানি যে ধৃততারাষ্ট্রের পিতা বিচিত্রবীর্য ছিলেন। আর তার সাথে সে যে কুরু বংশের রাজা সেটাও বৈদিক আর পৌরাণিক বর্ননা উভয় মতেই স্পষ্ট।

এবাদে যেই সামান্য ঘটনাটুকুর উল্লেখ আমরা পাই পাঞ্চালের সেই সাধু বকা দলভয় এর সাথে ধৃতরাষ্ট্রের সময় কুরু রাজ্যের বিবাদ, এই তথ্য খুঁটিয়ে দেখলে মহাভারত, পুরাণেও বর্ননা পাওয়া যায়। যেমন বামন পুরাণ অধ্যায় 39; ও মহাভারত শাল্য পর্ব, 41.5 সেখানে সেই ঘটনার বর্ননা আছে।

সুতরাং নিঃসন্দেহে এই ধৃতরাষ্ট্রই মহাভারতের ধৃততারাষ্ট্র।

আরেকটি বিষয় বৈদিক সাহিত্যে আরেকটি ধৃতরাষ্ট্রের উল্লেখ আমরা পাই যে কাশীর রাজা সতপথ ব্রাহ্মণ অনুযায়ী। সে সম্ভবত আলাদা, এবাদে বৈদিক সাহিত্যে ধৃতরাষ্ট্র নামে একটি নাগের ও উল্লেখ আছে (পুরাণেও বর্নিত)।

4) মহাভারতের রচিতা মহর্ষি বেদ ব্যাস ও ঋষি পরাসর :-

বেদব্যাসের উল্লেখ:- Taittiriya Aranyaka 1.9.2(vyasa parasarya)

উপরের রেফারেন্সে তাকে ব্যাস পারাসরীয় বলে বর্নিত করা হয়েছে আর বলা হয়েছে সে বিশ্বকসেনের শিষ্য। গুরু শিষ্য পারম্পরার লিস্টে তার নাম রয়েছে।

যারা মহাভারত পরেছে তারা সবাই জানে বেদ ব্যাস ঋষি পরাসর ও সত্যবতীর পুত্র ছিল। সুতরাং এই উল্লেখ থেকে স্পষ্ট এটা মহাভারতের বেদ ব্যাস।

ঋষি পরাসরের বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ:- Rigveda 1.65-73; 9.97.31-44

উপরে বর্ণিত ঋগ্বেদের মন্ত্র গুলোর মন্ত্রদ্রষ্টা হচ্ছেন ঋষি পরাসর সাকতেয়। সাকতেয় কারণ তার পিতার নাম ছিল ঋষি শক্তি যে বসিস্টের পুত্র ছিল।

5) রাজা ভরত, শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত:-

রাজা দুষ্মন্ত ও্য শকুন্তলার প্রেম কাহিনী সবাই কমবেশী জানে। এই কাহিনীর উল্লেখ মহাভারতে রয়েছে ও তারপর কালীদাসের সেই বিক্ষাত নাটক "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" তো রয়েছেই। তাদের পুত্র রাজা ভরত, বহু পুরাণে বর্ণিত আছে এই ভরতের কাহিনী কি ভাবে সে রাজত্ব করেছে ও কিভাবে তার জন্ম শকুন্তলার পালিত পিতা ঋষি কণ্বের আশ্রমে হয়েছে। ঐই রাজার নামেই আমাদের দেশের নাম এসেছে ভারতবর্ষ। যদিও ভারতবর্ষের নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন পুরাণ নানা মত রয়েছে। সেই বিষয়ে পরে কোনোদিন আলোচনা হবে। তবে ইতিহাসবিদদের মতে এই ভরতের নামেই ভারতবর্ষে এসেছে। তার কারণ বেদে আমরা এই ভরতের বংশধরদের দেখতে পাই যাদের ভারত জনগোষ্ঠী বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে বিক্ষাত সেই দুই রাজা সুদাশ আর দিভোদাশ উল্লেখযোগ্য।

শকুন্তলা ও ভরতের জন্ম উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে:-

শতপথ ব্রাহ্মণ 13.5.4.13:-

"And a third,—“At Nadapit, the Apsaras Shakuntala conceived Bharata, who, after conquering the whole earth, brought to Indra more than a thousand horses, meet for sacrifice."

*উপরের রেফারেন্সে "নদাপিট" জায়গাটা সতপথ ব্রাহ্মণের বিখ্যাত ভাষ্যকার হরিস্বামী সেটাকে কণ্ব ঋষির আশ্রম বলেছেন।

(তথ্যসূত্রঃ-

Satapatha-brahmana -by Julius Eggeling, verse 13, footnote)

ভরত যে দুষ্মন্তের পুত্র সেটাও স্পষ্ট:-

শতপথ ব্রাহ্মণ 13.5.4.11:-

"Suchlike is Viṣṇu's striding,--it was therewith that Bharata Dauḥshanti once performed sacrifice, and attained that wide sway which now belongs to the Bharatas: it is of this that the Gāthā sings,--'Seventy-eight steeds did Bharata Dauḥshanti bind for the Vṛtra-slayer on the Yamunā, and fifty-five near the Gaṅgā."

Aitreya Brahmana 8.4.23

উপরের রেফারেন্সে থেকে স্পষ্ট যে সে দুষ্মন্তের পুত্র।

যাদব বংশ:-

যযাতির বড় ছেলে যদুর তার থেকে থেকে জন্ম যদু বংশের।

যাদব জনগোষ্ঠীর উল্লেখ ঋগ্বেদে ও বিভিন্ন পুরাণে বর্নিত।

যদুর অনেক সন্তানদের মধ্যে দুই ছেলে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসে:- সহস্রজিত আর ক্রস্তূ। সহস্ত্রজিতের বংশ থেকে জন্ম নিয়েছে বিক্ষাত হৈহেয় বংশ।

আর বাকি যত যাদব জনগোষ্ঠী যেমন (চেদী, বিদর্ভ, সতবত, অন্ধক, কুকুর, ভোজ, বৃষ্ণী এবং সুরসেনরা) তাদের উৎস ক্রস্তূর বংশ থেকে।

হৈহেয় বংশের:-

হৈহেয় বংশের সবার পরিচিত বিখ্যাত চরিত্র হচ্ছে হৈহেয়রাজ কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন। কৃতবীর্যের পুত্র বলে তাঁর নাম কার্তবীর্য বা কার্তবীর্যার্জুন। এ সেই যাকে ভগবান পরশুরাম বধ করেছিলেন।

বিষ্ণু পুরাণ 4.11 পাচটা হৈহেয় জনগোষ্ঠীকে একসাথে তালজংঘ বলা হয়েছে। পাঁচটি হাইহায়া গোষ্ঠী ছিল বিতিহোত্র, শরীয়তা, ভোজা, অবন্তী এবং টুন্ডিকেরা।

HC Roychowdhury বলেছেন:- "The Haihayas were native to the present-day Malwa region of Western Madhya Pradesh. The Puranas style the Haihayas as the first ruling dynasty of Avanti."

(তথ্যসূত্র:- Raychaudhuri, H.C. (1972) Political History of Ancient India, Calcutta: University of Calcutta, pp.130-1.)

হৈহেয়রা পরের দিকে ভিতিহোত্রা নামে বিক্ষাত হয়েছিল। পুরাণ অনুসারে, বিতিহোত্র ছিলেন অর্জুন কার্তবীর্যের প্রপৌত্র এবং তালাজংঘার জ্যেষ্ঠ পুত্র। পুরাণে দু'জন বিতিহোত্র শাসকের নামও উল্লেখ করা হয়েছে: বিতিহোত্রের পুত্র অনন্ত এবং অনন্তের পুত্র দুর্জয় অমিত্রদর্শন যে অনন্তে র পুত্র।

কালাচুরি এবং কেরালার মুশাকাভামশা মুশিকা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক মধ্যযুগীয় রাজবংশের একটি সংখ্যা হৈহেয়দের থেকে তাদের বংশধর বলে দাবি করেছে। পূর্ব ভারতের হাইহায়ারা মধ্যযুগে ইসলামিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল

(Rajaguru, Satyanarayan. History of the Gaṅgas, p.59)

চেদি:-

চেদি বা চৈদ্যরা ছিল একটি প্রাচীন যাদব গোষ্ঠী, যাদের অঞ্চল কুরু রাজা বাসু দ্বারা জয় করা হয়েছিল, যিনি এইভাবে তাঁর উপাধি লাভ করেছিলেন, চৈদ্যপরিচারা (চৈদ্যদের জয়ী)। বা উপরিচারা (অধিপতি) পুরাণ অনুসারে, চেদিরা ছিল চিডির বংশধর, কৈশিকের পুত্র, বিদর্ভের নাতি, ক্রোষ্টের বংশধর।

বিদর্ভ:-

পুরাণ অনুসারে, বিদর্ভ বা বৈদর্ভরা ছিল বিদর্ভের বংশধর, জ্যামাঘার পুত্র, ক্রোষ্টুর বংশধর। সবচেয়ে সুপরিচিত বিদর্ভ রাজা ছিলেন ভীষ্মক, রুক্মিন ও রুক্মিণীর পিতা। মৎস্য পুরাণ এবং বায়ু পুরাণে, বৈদর্ভদেরকে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী (দক্ষিণপথ বাসিনঃ) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(Raychaudhuri, Hemchandra (1972). Political History of Ancient India, Calcutta: University of Calcutta, p.83)

সতবত:-

হরিবংশ (95.5242-8) তে পাওয়া একটি ঐতিহ্য অনুসারে, সাতবত ছিলেন যাদব রাজা মধুর বংশধর এবং সত্ত্বের পুত্র ভীম রামের সমসাময়িক ছিলেন। রাম ও তার ভাইদের মৃত্যুর পর ভীম ইক্ষ্বাকুশদের কাছ থেকে মথুরা শহর উদ্ধার করেন। ভীম সত্ত্বের পুত্র অন্ধক রামের পুত্র কুশের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন মথুরার সিংহাসনে।

অন্ধক, বৃষ্ণি, কুকুর, ভোজ এবং সুরসেনরা সাতত্বের থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। এই গোষ্ঠীগুলিকে সতবত গোষ্ঠীও বলা হত।

বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ:-

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (VIII.14) অনুসারে, সাতবতরা ছিল ভোজদের অধীনস্থ দক্ষিণের লোক। সতপথ ব্রাহ্মণ (XIII.5.4.21) উল্লেখ করেছে যে রাজা ভরত সতত্বদের যজ্ঞের ঘোড়া দখল করেছিলেন।

এবাদে পাণিনি তার অষ্টাধ্যায়ীতে সতবতদের ক্ষত্রিয় গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন,(Thapar, Romila (1978, reprint 1996). Ancient Indian Social History: Some Interpretations, pp. 303–4.)

তাদের একটি সংঘ (উপজাতীয় অলিগার্চি) সরকার গঠন রয়েছে .

কিন্তু মনুস্মৃতিতে (X.23), সত্ত্বগুলিকে ব্রতীয় বৈশ্যদের শ্রেণীতে রাখা হয়েছে।

অন্ধকগণ

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (IV.1.114) অনুসারে, অন্ধকগণ ক্ষত্রিয় গোত্রের ছিল, তাদের একটি সংঘ (উপজাতীয় অলিগার্চি) সরকার গঠন ছিল (গোঁড়া থেকে বিচ্যুত)। পুরাণ অনুসারে, অন্ধকরা ছিল অন্ধকের পুত্র এবং সাতত্বের পৌত্র ভজামনের বংশধর।

[মহাভারতের ঐতিহাসিক কিছু উল্লেখ সম্পর্কে দৃষ্টিপাত]:-

মহারাজা শর্বনাথের খোহ্ তাম্রলিপি, (5th century CE) মহাভারতকে এক লক্ষ শ্লোকের গ্ৰন্থ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

महाभारते शतसहस्त्र्यं सङ्हितायं

[* মাথায় রাখবেন আজকের মহাভারতেও কিন্তু ১ লক্ষ শ্লোক। আর মহাভারত নিজেও বলে ব্যাসদেব ১ লক্ষ শ্লোকের মহাভারত রচনা করেছিলেন। ]

মহাভারতের 'স্ত্রীপর্ব'-এর একটি উপদেশ পাওয়া যায় হেলিওডোরাসের স্তম্ভের শিলালিপিতে

(113 BCE )

त्रिनि अमुता पादानि इमे सुअनुथितानि

नियंति स्वगं दम-चाग-अप्रमाद।।

অনুবাদ:- অমরত্বের এই তিনটি ধাপ, সঠিকভাবে অনুসরণ করলে,

স্বর্গের দিকে পরিচালিত হয় তা হলো: শৃঙ্খলা, অনাসক্ত ভাব এবং মনোযোগ

এখন দেখুন মহাভারতের স্ত্রী-পর্ব 7.19:-

तस्मानमैत्रं समस्थाय शीलमापद्य भारत।

दमस्त्यागोऽप्रमादश्च ते त्रयो ब्रह्मणो हयाः ॥

- "হে ভরতের বংশধর! একজনের উচিৎ সবার সাথে মিত্রতা করা এবং উত্তম চরিত্র অর্জন করা,

শৃঙ্খলা, অনাসক্ত এবং মনোযোগ এই তিনটি অশ্ব যা ব্রহ্মের দিকে পরিচালিত হয়।"

এই উপদেশটি উভয় স্থানে সামান্য পার্থক্যের সাথে আসে কিন্তু অর্থ একই থাকে এটি শৃঙ্খলা, অনাসক্ত ভাব এবং মনোযোগকে গুরুত্ব দেয়,

যে ব্যক্তি এই তিনটি গুণ অর্জন করবে সে পরমধাম পৌঁছাবে।

মহাভারতে এই উপদেশ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়েছেন।

এমনিতেও হেলিওডোরাস ভগবত ছিলেন, তিনি তার ভগবান বাসুদেবের(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) জন্য গরুড়-ধ্বজা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্তম্ভটিকে হেলিওডোরাস গরুড়-স্ট্যান্ডার্ড নামেও অভিহিত করা হয়।

এবাদে Spitzer Manuscript যা প্রায় ২০০০ বছর পুরোনো পান্ডুলিপি সেখানে মহাভারতের বেশ কিছু পর্ব পাই। (পাণ্ডুলিপিটি 1906 সালে মিং-ওই, কিজিল গুহা, চীনে পাওয়া গিয়েছিল।)

আরেকটি মজার উল্লেখ আমরা গ্রীক লেখক ডিও ক্রিসোস্টম (আনুমানিক 40 - 120 CE) জানিয়েছেন যে হোমারের ইলিয়াড এমনকি ভারতেও গাওয়া হতো। অনেক ইতিহাসবিদদের মতে এটি মহাভারতের উল্লেখ প্রমাণ করেছে। কারণ গ্ৰীকরা প্রায়ই ভারতীয় দেব-দেবী ও গল্প, কাহিনীর সাথে নিজের গল্প, কাহিনী তুলোনা করে থাকে।

Comments

Post a Comment